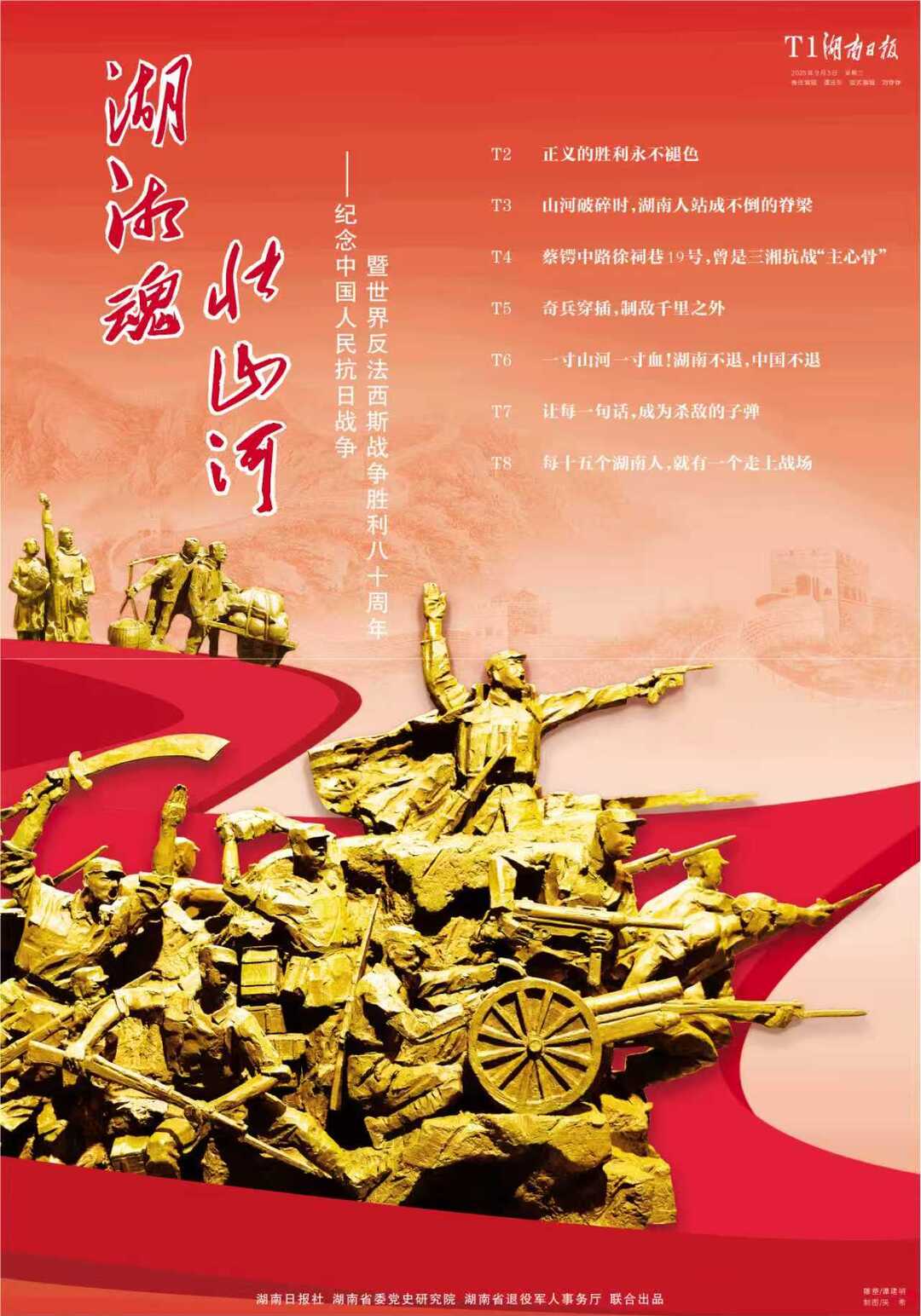

位于湖南省芷江侗族自治县和平文化园内的中国人民抗日战争胜利雕塑。湖南日报全媒体记者 童臻熙 摄

位于湖南省芷江侗族自治县和平文化园内的中国人民抗日战争胜利雕塑。湖南日报全媒体记者 童臻熙 摄

湖南日报全媒体编辑部

悠悠海河畔,津门纳百川。8月31日—9月1日,中国天津,迎来世界瞩目的“上合时刻”。

《上海合作组织成员国元首理事会天津宣言》,呼吁“铭记各国人民的英勇壮举和第二次世界大战历史教训”,重申“推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体”。

这座古老的城市,见证了80多年前那段遭受外侮、英勇反抗的历史;这座开放的城市,向全世界传递出和平友好的声音。

野蛮与文明、沉沦与奋起,穿越时空,在这里交汇。

1931—1945,这是悲怆的时间刻度。长城内外,大江南北,枪声撕裂天空,铁蹄踏碎山河。

1931—1945,也是雄壮的时间刻度。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中华儿女同仇敌忾、共赴国难,铭刻下无数气冲霄汉的战斗、艰苦卓绝的抗争,夺取了中国人民抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了凤凰涅槃、浴火重生的历史新征程。

1945—2025。80年过去,沧海桑田,但气节长存、精神永在。硝烟散尽,但浸透血与火的正义,愈发纯粹而炽烈。

中流砥柱,民族先锋。中国共产党人以自己的政治主张、坚定意志、模范行动,支撑起全民族救亡图存的希望。

“甲午海战中国输了,东三省被占了,南京抵抗几天就沦陷了,日本人怎么会输?”

电影《南京照相馆》中,给日军充当翻译的王广海的话,代表了抗战初期蔓延甚广的一种消极心态。

力量对比实在太过悬殊了!

论工业基础,1937年,日本钢铁年产量达580万吨,而中国不足4万吨;日本具备完整的军工体系,而中国仅能生产轻武器。

论军事力量,1937年,日本陆军、预备役及补充兵员488万人,中国320万人。日本海军装备舰船总吨位115万吨,中国仅5.76万吨。日军作战飞机2700多架,中国仅200余架。

论战争士气,在法西斯军国主义的狂热鼓噪下,日本民族主义情绪甚嚣尘上;而中国在当时国民党腐败专制的统治下,阶级矛盾尖锐,民心涣散。

历史的危局中,总有热血中坚,擎起火炬,照亮苍茫。

九一八事变后第三天,中共中央发表《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,强烈谴责日本帝国主义的残暴侵略行径,坚定表明了中国共产党对日本的严正态度。

1932年4月15日,中共中央发表《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》和《中华苏维埃共和国临时中央政府关于动员对日宣战的训令》,率先擎起抗日大旗,宣告中国人民与日本侵略者战斗到底的坚强决心。到1932年底,中共中央先后发表10多个文件。这些文件,大多是在毛泽东同志的亲自主持下制定的。

七七事变后第二天,中共中央通电全国:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”

“中国会亡吗?答复:不会亡,最后胜利是中国的。中国能够速胜吗?答复:不能速胜,抗日战争是持久战。”

1938年,在延安的一孔窑洞中,毛泽东同志借着油灯的微光,奋笔写下《论持久战》,照亮了漫长却必然通往胜利的前路。

中华民族几近亡国灭种的危难之际,中国共产党人挺身而出,勇敢战斗在抗日战争最前线,支撑起救亡图存的希望,成为全民族抗战的中流砥柱。

杨靖宇,东北抗日联军主要创建者和领导人之一。弹尽粮绝时,仅以枯草、树皮、棉絮果腹。当殉国的身躯被剖开,胃中那团无法消解的草絮,使日军军医大为惊骇、肃然起敬。

草絮无言,却比任何呐喊更滚烫。

“在林海中谁守着边疆,期盼严寒散场,人们的愿望都一样,等到万物生长,回家乡。”2025年电视剧《归队》的片尾曲,以温柔的旋律,道出了抗联战士最深切的期盼、最坚定的信仰。那些穿梭于林海雪原、坚守于苦寒绝境的不屈身影,展现的正是中流砥柱最真实的模样。

山西阳泉西南,狮脑山顶峰,百团大战纪念碑,如一把锋利的刺刀直指苍穹。

1940年8月,为打破日军的“囚笼政策”,中国共产党领导的八路军在华北发动了历时5个多月的百团大战,有力打击了日军的嚣张气焰。这是中国在抗战处于特别困难、妥协投降空气甚浓之时取得的一场重大胜利,是中国共产党中流砥柱作用的力证。

纪念碑向西200米,是百团大战纪念馆,设计理念以“基石”为核心,寓意着中国共产党领导的人民军队为抗日战争的胜利奠定了坚实基础。

沧海横流,砥柱巍然。

习近平总书记深刻阐释中国共产党在抗战中的中流砥柱作用:“无论条件多么艰苦、形势多么险恶、战争多么残酷,中国共产党始终坚持抗战、反对投降,坚持团结、反对分裂,坚持进步、反对倒退,同各爱国党派团体和广大人民一起,共同维护团结抗战大局。”

中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长,以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场,为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。

在四川建川博物馆,陈列着一面五尺见方的“死”字旗。

白布旗正中,书写着一个斗大的“死”字。旁边还有几行小字:“赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分。”

这是四川安县的一位父亲,送给请缨抗日的儿子的出征礼。

白布写忠烈,“死”字见忠魂。千千万万这样的中国人,在国难当头之际挺起不屈的脊梁,以血肉之躯筑起新的长城。

十四年抗战,中国始终是世界反法西斯战争的东方主战场。中华民族以钢铁般的意志,将日本陆军精锐主力牢牢钉死在这片辽阔的土地上。至太平洋战争爆发时,中国战场仍牵制着日本近七成的陆军兵力,极大缓解了盟国在太平洋与东南亚的压力,有力粉碎了法西斯势力瓜分世界的狂妄图谋。

宛平城弹痕累累的城墙下,考古学家发掘出的锈蚀子弹壳,无声诉说着历史。抗战期间,中国军民伤亡3500多万人。

这是惨痛的代价,更是精神重生的起点。

十四年光阴,每一个年份都刻满抗争的印记;十四载春秋,每一寸土地都浸染了英雄的热血。

英雄,以千万种面貌出现。他们是被日军围困弹尽粮绝后集体投江的东北抗联八女,是淞沪会战中率八百壮士死守四行仓库的谢晋元,是驾驶战机重伤后选择撞向敌舰的沈崇诲,更是无数没有留下名字的普通百姓。

四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣。

朱自清在文章《这一天》中感概:“从前只是一大块沃土,一大盘散沙的死中国,现在是有血有肉的活中国了。”

山峰耸立,挺立的是脊梁;民族勃兴,昂扬的是精神。

习近平总书记如此定义伟大抗战精神:天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

这是用生命和鲜血铸就的精神丰碑,多少豪迈,多少光荣。

三湘七泽,自古多慷慨悲歌之士。在艰苦卓绝的斗争中,湖南作为中坚战场之一,写下了抗敌御侮、保国灭寇的壮丽史诗,为伟大抗战精神注入了湖湘风骨。

抗战期间,湖南是投入部队最早、兵力最多、作战最勇敢的省份之一,共征募兵员210余万人。相持阶段正面战场的22次重大战役中,有6次集中于湖南。超过10万名湘籍将士血洒疆场。

湖南成功阻滞、消耗日军达7年之久,彻底打破了侵略者打通大陆交通线的战略妄想,捍卫了全民族抗战胜利的信心堡垒。

第三次长沙会战的胜利,是太平洋战争爆发后中国战场第一次获得空前胜利的战役。湘西会战的胜利,成为日军由主动进攻转为被动收缩的转折点。芷江受降,宣告抗日战争的最后胜利。在湖南战场,数十万日军陷入人民战争的汪洋大海。

湖南人民还积极响应党的号召,掀起“毁家纾难”“捐款劳军”“募捐购机”热潮。1941年秋至1942年5月,全省捐机款逾700万元。在历次大会战中,直接支援前线的湖南民众累计达100多万人。

这些数字,绝非冰冷的历史注脚,而是“若道中华国果亡,除非湖南人尽死”的铮铮铁骨,是“无湘不成军”的最高褒奖,更是中国战场不屈意志的生动缩影,是惊天地、泣鬼神的贡献与牺牲。

在中国人民抗日战争和世界反法西斯战争中,人类经受了前所未有的深重灾难、付出了无比巨大的惨痛牺牲,也锻造了浩荡磅礴的正义与和平的力量。

经过4年的漫长筹备,今年2月,法国青年马库斯来到中国,捐赠出600多张珍贵的抗战时期历史照片。

这些照片,是马库斯的外祖父于20世纪30年代在中国拍摄的,主要记录了淞沪会战期间日本侵略者的恶劣行径,部分照片还带着血迹。

那是人类历史上的空前浩劫:生灵被涂炭,乡村成废墟,城市变焦土。日本帝国主义的“三光”暴行、纳粹德国冰冷的集中营,将人性之恶推至令人窒息的深渊。

生死存亡的关头,不同社会制度、不同意识形态的国家和人民,结成世界范围内的反法西斯同盟。

“旧日朋友岂能相忘,友谊地久天长……”2025年7月8日,“铭记英雄 共创未来”飞虎队主题历史图片展在上海黄浦文化中心拉开帷幕,《友谊地久天长》的歌声中,一段战火淬炼的生死情谊,历久弥新。

80多年前,飞虎队与中国军民浴血并肩,屡次重创日军,成为抗击日本法西斯的重要空中力量。他们开辟的“驼峰航线”,一度成为战时中国与外界保持联系的唯一有效国际通道。

抗战期间,2000多名飞虎队员英勇牺牲。中国军民救护了200多名遇险飞虎队员,数千人在救援行动中献出生命。

2003年,92岁的飞虎队老兵约瑟夫·迪西科访华,在昆明飞虎队纪念馆看到自己的照片时,老泪纵横:“中国人民没有忘记我们。”

岂能相忘!用鲜血凝结的友谊丰碑,是人类命运与共的永恒见证。

“我们不是为了战争而战,而是为了让更多人能自由地呼吸和平的空气。”在人类共同的危难面前,不同国家、不同民族的人民,超越了分歧,携手创造了历史。

一道血与火铸就的国际合作风景线,在中国大地延伸:苏联航空志愿队驾千余战机援华,血洒长空;加拿大医生白求恩在晋察冀前线忘我开展战场救护,直至以身殉职;印度援华医疗队柯棣华大夫坚持救治伤员,病逝火线……他们的英勇壮举、无私帮助,中国人民必将世代铭记!

中国人民抗日战争和世界反法西斯战争,是时间上的交叉重叠,更是息息相通的整体。在抵御日寇的艰难时刻,中国军队也跨出国门,在东南亚的热带雨林里与盟国军队并肩作战。曾任印缅战区美军司令的苏尔登将军这样评价:“击毙大部分日军皆因中国地面部队之功。”

从斯大林格勒的浴血坚守,到诺曼底的登陆反击;从中国军民的持久苦战,到太平洋岛屿的惨烈争夺……在更广阔的背景下,反法西斯力量熔铸成人类正义同盟的钢铁洪流,将法西斯的狂潮彻底扑灭。

军事的胜利、正义的胜利、人民的胜利,终于换来了战后秩序的重建。纽伦堡与东京审判,第一次以法律的名义,将日本军国主义和法西斯钉上了“反人类罪”的历史耻辱柱;联合国宪章的庄严签署,标志着人类第一次以普遍和平原则,为世界秩序奠基。

绝不让历史悲剧重演,是我们对当年为维护人类自由、正义、和平而牺牲的英灵、对惨遭屠杀的无辜亡灵的最好纪念。

湖南,芷江,受降纪念坊巍然矗立。

2025年8月15日,61张美国国家档案馆馆藏芷江抗战历史照片,跨洋而来,首次公布于中国人民抗战胜利受降纪念馆。

这些珍贵的照片,是芷江籍旅美画家钱德湘与夫人谭明利,从花甲到古稀,在海量档案资料中不懈找寻的成果。

同一天,永定河畔,卢沟桥头,另一场承载历史与时代的传递,也在悄然进行。

“时代楷模”郑福来的儿子郑增民,将父亲生前整理的大量抗战历史笔记、珍贵勋章及学习资料,郑重地装入一个红匣,交到了女儿郑然的手中。

土生土长的宛平人郑福来,与卢沟桥相守一生,曾义务担任抗战历史讲解员,70余年如一日。

华夏大地上,无数这样的铭记与传承,从未停息。那些泛黄的照片、沉默的勋章,如同灯火,照亮来时的路,也照亮通往和平与复兴的征程。

铭记与传承,是民族交给未来的一份保险单。胜利,不是终点,而是需要守护的起点。

2025年5月7日,联合国大会举行特别会议,纪念第二次世界大战结束80周年,并缅怀二战死难者。

大会主席菲勒蒙·扬表示,值此二战结束80周年之际,国际社会追忆无数为争取自由而战斗和牺牲的人们,向他们致以崇高敬意。

“对历史闭上眼睛的人,对现在也是盲目的。”德国前总统魏茨泽克,战后如是警示德国人民。

80年来,历史虚无主义、历史修正主义不时卷土重来,以错误史观模糊是非标准、挑战正义良知,侵蚀战后国际秩序的根基,对世界和平构成现实威胁。

仍有人逆历史潮流而动,与和平正义背道而驰,搞选择性遗忘。他们篡改历史教科书,对侵略铁证含糊其词;他们公然参拜靖国神社,为军国主义招魂。

但,墨写的谎言,掩盖不了血写的事实。

恩格斯曾说,“历史就是我们的一切”。捍卫二战胜利成果、维护战后国际秩序,本质上就是捍卫人类共同的正义与良知。

昭昭前事,惕惕后人。铭记历史,不是为了延续仇恨,而是要引以为戒。传承历史,不是为了纠结过去,而是要开创未来,让和平的薪火代代相传。

“欲免后世再遭战祸”言犹在耳。站在新的十字路口,人类需要的不是新冷战的噪音,而是合作航船的汽笛;不是文明优越的傲慢,而是美美与共的胸怀;不是丛林法则的沉渣泛起,而是命运与共的彼此成就。

面对波谲云诡的世界局势,中国是维护和平的坚定力量。“人类命运共同体”理念,如东方启明星升起,以合作共赢的理性之光,超越了零和博弈的狭隘思维。

历史从未走远,它在我们每一次凝视纪念碑时,重生。

初秋的北京,天安门广场。

一场跨越80年的盛大检阅,庄严开启。

居安思危,安不忘危。今天,我们纪念战争,正是为了远离战争;我们纪念胜利,正是为了新的胜利。

让我们共同铭记历史所启示的伟大真理:正义必胜!和平必胜!人民必胜!

(执笔:蒙志军 朱永华 张英 易博文)

湖南日报社 湖南省委党史研究院 湖南省退役军人事务厅 联合出品

责编:唐麒斌

来源:湖南日报·新湖南客户端

!/ignore-error/1&pid=52085880 )

习近平:在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的讲话

!/ignore-error/1&pid=29292062 )

正义的胜利永不褪色——写在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际

!/ignore-error/1&pid=29296742 )

从伟大胜利中汲取奋勇前进的力量——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年

!/ignore-error/1&pid=29292357 )

湖湘魂,壮山河!湖南日报推出纪念抗战胜利80周年大型特刊

!/ignore-error/1&pid=52073270 )

今日辟谣(2025年9月3日)

!/ignore-error/1&pid=52073670 )

“湘超”郴州官方助威团招募!就缺敢喊敢拼的你

!/ignore-error/1&pid=29297342 )

九三胜利日,习近平总书记重要讲话金句来了!

!/ignore-error/1&pid=29291707 )

正义必胜!和平必胜!人民必胜!今天致敬伟大胜利

下载APP

分享到